終了しました。ご来場、ありがとうございました。

開催方法:対面形式(オンライン配信・オンデマンド配信はありません。)

申込方法:事前申込(参加費無料)

★シンポジウムのチラシ(pdf)はこちらから↓(ボタンを押すと、ダウンロードします。)

※タブをタップすると、その情報が表示されます。

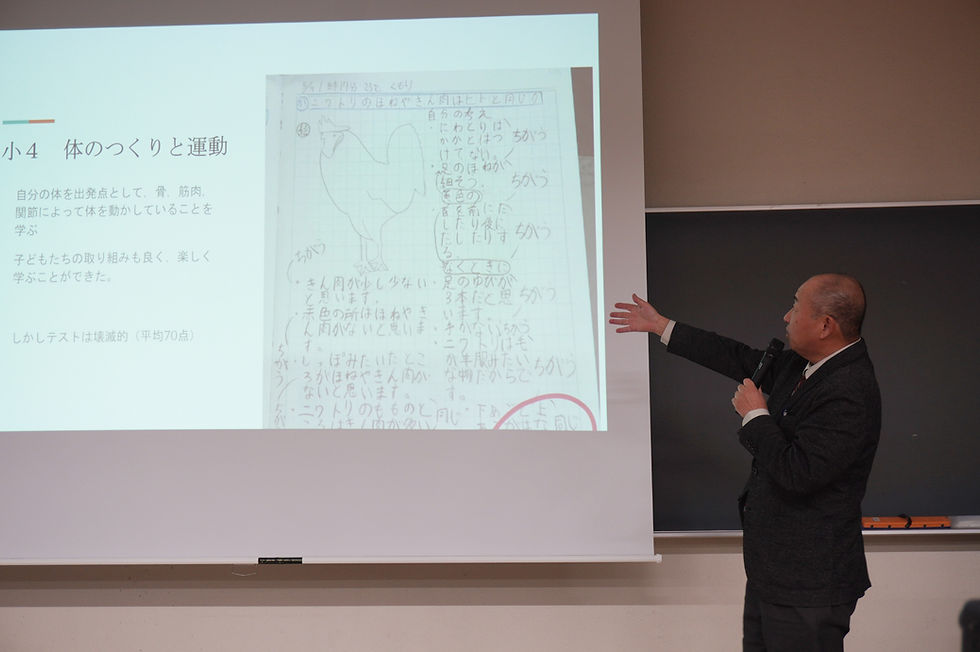

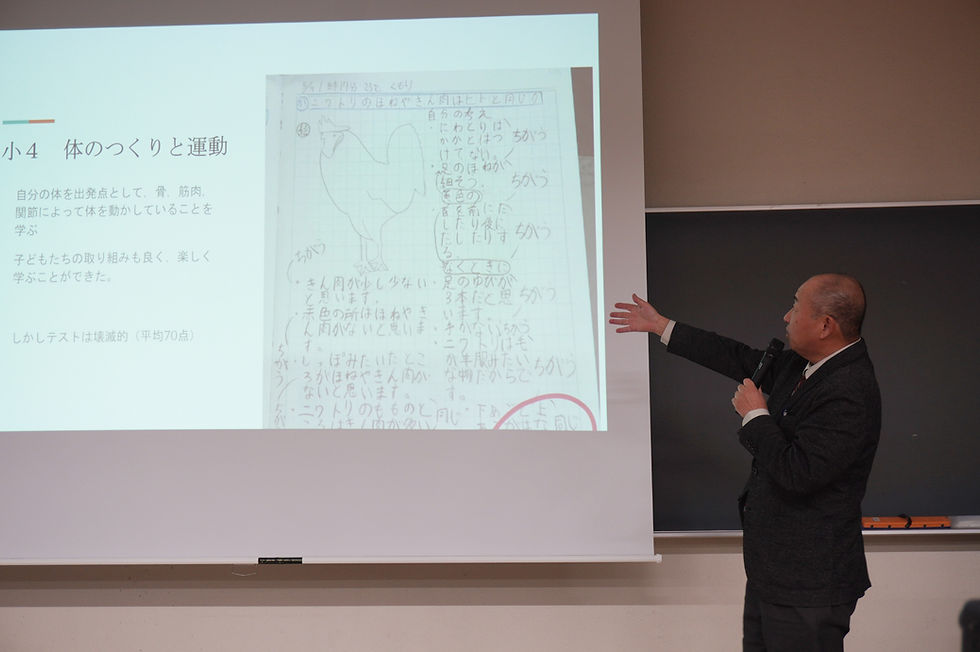

子供とともにつくり上げていく理科授業

東京学芸大学附属小金井小学校 蒲生 友作

本講演では,児童とともに問いを立てながら理科授業を築いていく実践について述べる。

自然との出会いを通じて疑問を引き出し,学級全体で問いをつくりあげていく�。そして,観察や実験を重ねることで主体的な学びを育む。

問いが広がりすぎる課題は子供たちの学びが定まっていかない。そのようなときは,教材体験を絞り,視点を限定する工夫が有効である。例えば磁石の性質を魚釣り遊びで体験させ,「磁石に付く素材は何か」といった問いへ導くなど,教科書の内容を踏まえつつ,子供とともにつくりあげていく理科授業について考える。

Describe your image

Describe your image

Describe your image

Describe your image

『ヒヤリ・ハット』を『ニッコリ・ナットク』に

東京学芸大学附属世田谷中学校 川島 紀子

理科には教科そのものに生徒の心を動かす大きな力がある。「え!?こうなるのか!」という驚き。「なぜだろう?」と不思議に思う感性。「なるほど」「わかった」という納得感。「そうだよね」という仲間との共感。生徒が心揺さぶられ,心満たされている瞬間を生み出す起点は,観察・実験を中心とした科学的体験にある。

しかし,実際に授業を展開すると,様々な『想定外』に出会う。自身や他の多くの教員が経験してきた『ヒヤリ・ハット』を紹介し,理科の教科の強みを生かす授業には,事前準備の工夫と学級力の向上が欠かせないことを紹介する。そして,理科という教科のもつ最大の強みを発揮する観察,実験の指導について考えていきたい。

Describe your image

Describe your image

ホンモノを教材に,子どもたちと共に創る授業

北本市立石戸小学校(元埼玉県立高校) 石井 登志夫

長らく高校で物理を教えてきたが,4月から小学校に籍を移し,理科専科として働いている。これまでのキャリアで生物教材を扱った経験はほぼ無く,花壇の管理やメダカの飼育,モンシロチョウの世話に追われた一学期だった。メダカの卵に目ができて心臓が動き出した姿,モンシロチョウの幼虫がモリモリとキャベツを食べて成長する姿を見て,本当に書いてある通りだと感動,それらを見てカワイー!と歓声を上げる子どもたちの姿に感激し,この仕事やめられん,とつぶやいた。物理を教えていたときも,できる実験は可能な限りやってきた。”ホンモノ”から学ぶことが,自分にとっても,子どもたちにとっても欠かせない経験だと考えているからである。

Describe your image

Describe your image

Describe your image

単元を見通した授業づくり

文部科学省 国立教育政策研究所 真井 克子

生徒の資質・能力の育成のためには,生徒主体の「探究の過程」を踏まえた指導や「指導と評価の一体化」を確実に進めていく必要がある。観察,実験を行うことなどを通して探究する学習活動をより一層充実させるため,例えば,情報の収集,仮説の設定,実験による検証,実験データの分析・解釈などの探究の過程を重視した授業改善が求められる。また,主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を考えることは,単元や題材など内容や時間のまとまりをどのように構成するかというデザインを考えることに他ならない。育成を目指す生徒の資質・能力を踏まえ,観察,実験などを行うことを重視しながら単元の指導計画を立てることが期待される。

Describe your image

Describe your image

理科は自然について学ぶ教科なので,実験・観察が授業の中心的な役割を担っているといえます。また,現行の学習指導要領では,「対話的,主体的で深い学び」としての,「自然に親しみ,見通しをもって観察,実験などを行い,その結果を基に考察し,結論を導きだすなどの問題解決の活動」の充実を目指しています。そのため,生徒が主体的に実験・観察を行う授業づくりが求められていますが,具体的にどのようにすれば生徒が主体的に取り組んだことになるのか,また,実験がうまくいかなかったときにどう指導するのか,実験の予想や仮説はどう立てさせるのかといった,さまざまな悩みが教員に生じています。

そこで,本シンポジウムでは,実験・観察を中心とした授業づくりについて,教育現場で活躍されてきた先生を講演者としてお招きし,実際の授業の進め方についてのご経験などをお話頂きます。

続いて総合討論では,パネリストと参加者の皆さんで,授業で実験・観察を行う際にでてくる様々な課題について話し合い,課題を共有しながら解決策を考えることで,今後の授業づくりのヒントが得られる機会にしたいと思います。

開会挨拶

趣旨説明

講演者4名の先生方をパネリストとして,総合討論を行いました。生徒実験での間違の扱いから教員の土日の過ごし方まで,参加者の皆さんから多くの切実な質問がありました。パネリストの先生方からは豊かな実践経験に基づいたアドバイスや意見が返され,大変有益な討論会となりました。

<注意事項>

◎ 記録用にシンポジウムの様子を録画させていただきます。一部画像を広報の為に使う事がありますが,個人の特定はできない形で行いますので,ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。